河原町

仙台城下は慶長8年(1603)にほぼ最初の町割が完成し,その南端は土樋の真福寺辺りであった。 河原町付近は広瀬川の氾濫原で,奥州街道は当時,北目町から石名坂を通り宮沢橋のあたりで広瀬川を越えていた。 政宗の隠居所として若林城が築城された寛永5年(1628)に城下の第1次拡張がこの方面に行われ, 若林城周辺の城下町が整備されるとともに,新たな奥州街道筋として荒町から南鍛冶町,穀町,南材木町を経て河原町までが割り出された。

128 龍泰山大安寺 Daianji

2007.03.24

曹洞宗。瀧澤寺の末寺。慶長10年(1605)開山。当地周辺は上弓ノ町と呼ばれ,寛永10年(1633)頃までに割り出された弓足軽の町であった。境内に八幡大菩薩の石碑がある。周辺の弓衆から御弓八幡と呼ばれて信仰されたという。

✽ 所在地:若林区弓ノ町5-1

最初の城下町割りの際はこの辺りが縁辺部。やはり城下防御のために配置されたのでしょうか。周囲に町が割り出されたのは開山後25年たってからです。 境内は最近あらためて整備されたと見受けられ,整然としていました。

八幡大菩薩と彫り込まれた石碑は御弓八幡と呼ばれ,現在は本殿の前に建っています。かつては八幡堂というお堂内に安置されていたようですが,今は仮の場所でしょうか。この付近の新弓ノ町には八幡神社がありますが, 弓衆と八幡さんとは特に関係が深いのかもしれません。

129 満谷山圓福寺 Empukuji

129 満谷山圓福寺 Empukuji

2007.03.24

曹洞宗。大安寺と同じく長町の瀧澤寺の末寺。天正年間(1573~1591)利府沢乙の天台宗寺院を現在地に移し,曹洞宗として再興された。坂上田村麻呂が奥州東征の際に京都から護持し,利府菅谷で見初め側室とした堊玉(あくたま)姫に残したと伝わる聖観音菩薩像を本尊として祀り,仙台三十三観音20番札所となっている。観音像は堊玉観音または子育観音とも呼ばれる。また,山門入って左に石名坂の地名の由緒といわれる花魁石名の碑がある。石名は石名坂出身の江戸新吉原の太夫で,明暦年間(1655~1658)石名追善のため吉原の楼主や遊女らが納めた大般若経600巻が当寺に保存されている。

✽ 所在地:若林区石名坂61,本尊:聖観音菩薩(堊玉観音)

山門は完成したてのようです。RCの壁構造?です。門前右に仙台三十三観音の標柱が建っています。

これも新しそうな本堂。堂前左向かって左に観音堂の幟が。

石名の碑には 承応3年(1654)と刻まれているそうです。石名は相当に名を馳せた花魁だったのでしょう。追善で般若経600巻とはすごい。

本堂向かって左の観音堂。ここには千躰仏が祀られているそうです。堊玉観音はやはり本堂に祀られているとのことです。

(当HPをご覧頂いた方からの情報です。ありがとうございました)

仙台開府以前からこの地にあるお寺です。 この辺りの町割り以前から奥州街道が石名坂付近を通っていたとすると,当寺はその街道筋に面していたのかもしれません。

平成31年(2019)4月29日再訪

改元に伴う10連休も既に3日目。

昨日からの素晴らしい天気で,これはどこかに出かけねばならない気にもなります。

この天気であれば,この季節はハズレなく本当に気持ちがいい。

130 愛染明王堂 Aizen myoodo

2007.03.24

金剛山宝性院は4代藩主伊達綱村が寛文4年(1664)に創建した真言宗寺院で,京都の三条愛染町から愛染明王を分祀し本尊とした。寛永13年(1636)政宗死去に伴い瑞鳳殿造営のため霊屋下から移った伊達家お抱えの染師たちが町を成したここ南染師町では愛染明王は藍染の守護神として信仰された。宝性院は明治に廃寺となり,愛染明王堂だけが残っている。

✽ 所在地:若林区南染師町42,本尊:愛染明王,例祭:5月15,26日

愛染明王はその名前からでしょうか,恋愛成就の神ともいわれているそうです。境内は小規模な児童公園のよう。 お堂で会合でもあるのでしょうか,履物があって障子が少し開いていました。そこに見えますか?猫が…おりました。

131 若林山浄澤寺 Jotakuji

2007.03.24

浄土真宗大谷派。延宝8年(1680)開山。東漸寺の末寺だったが現在は東本願寺末寺。

✽ 所在地:若林区八軒小路8

132 新弓ノ町八幡神社 Shinyuminomachi hachimanjinja

2007.03.24

藩政時代初期,今の舟丁は弓足軽が住み弓ノ町と呼ばれた。そこに寛永14年(1637)になって遊女屋が移ったため弓衆は河原町の北裏に移りこの地を新弓ノ町と呼んだ。 元禄11年(1698)藩の重臣布施和泉定安は弓足軽の取立てを藩に進言して自らの加増禄で弓組を増置し,町の恩人とされた。 この神社は享保2年(1717)定安の子,布施備前定信が藩命により京都石清水八幡宮を勧請し当町の守護神としたもので,同年亡くなった布施定安の霊も町神として合祀された。 境内には町内氏子一同により昭和31年(1956)建立された末社,布施大明神がある。

✽ 所在地:若林区新弓ノ町50,主祭神:誉田別尊(ほんだわけのみこと/応神天皇),例祭:4月20日

平成27年(2015)4月12日再訪

境内は以前と変わりません。変わったのは鳥居扁額だけ…ですね。

社殿前左に布施大明神,手水舎,八幡神社標柱,山神と並んでいます。

133 金刀比羅神社 Kotohira jinja

2007.03.24

奥州街道を経て仙台城下への入口であった河原町には丁切根(ちょうぎんね)と言われた木戸があり,夜間は門を閉じて出入りが防がれていた。 木戸の鍵番は土地の地主「針生屋(針惣旅館)」であり,当社はもともと針惣の屋敷神として祀られていた。 明治になって荒廃したが,昭和23年(1948)町内有志により再興された。

✽ 所在地:若林区南材木町75,例祭:9月第2土,日曜日

平成27年(2015)4月12日再訪

鳥居前の門?が塗りなおされています。朱が眩しい。扁額は新しそうですが,以前からあったのかどうか,私の記憶・記録共に定かではありません。

134 秋葉神社 Akiba jinja

2007.03.24

古くから町の守護神として奉られ,特に特に火防の神として信仰されている。

✽ 所在地:若林区河原町1丁目5-12,主祭神:火之迦具土神

135 須賀神社 Suga jinja

2007.03.24

由来は不詳だが,木ノ下の須賀神社の祭りの際には神輿をここまで移してきて神楽や巫女舞を行ったと云われており,その場所に建立されたのかもしれない。

✽ 所在地:若林区河原町1丁目6-19,主祭神:素戔嗚尊,櫛稲田姫命,例祭:旧6月15日

市内の同名神社からこの辺りまで神輿を運んで祭礼をしたといいます。昔から広瀬川はこの城下のシンボルだったようです。ただ,残念ながら木ノ下の須賀神社は今はもう無くなってしまったようです。時代の流れでしょうか。

平成27年(2015)4月12日再訪

以前と変わった所は見当たりません。改めて見ると,ここの狛犬は毛並が妙にリアルですね。

136 舟丁松尾神社 Funacho matsuojinja

2007.03.24

創立年月は定かでなはいが藩政時代に造られた3つの穀蔵のうちの一つ,若林穀蔵(現在の河原町交番,㈱ほまれや付近)の厄避けの守り神として祀られたと考えられる。明治3年の廃藩置県により穀蔵は廃止され,その後長井家(現在の長井酒店)が神主となり祭祀されたが,大正初期に穀蔵跡地に創業された東北舘製糸場が盛業により長井家の土地に規模拡張した際に東北舘製糸場の所有となり,東北舘と町内とで祭祀が続けられた。昭和初期に東北舘製糸場閉鎖,昭和9年に市電長町線の工事により現在地に移転し今日に至っている。(宮城県神社庁HP補完要約)

一方で当HPご覧の方から寄せられた情報によると,弘冶または永禄時代(1555~1570)に長町の舞台八幡神社を分祀して創建され,天明元年(1781)京都より松尾大明神の御位を請けたということでした。ありがとうございました。('07.10.10)

二つの情報は全く異なるように見えます。祭祀者が変遷すると言い伝えも様々になるのでしょうね。ただ,ここで真偽をどうのこうのは言いっこなしです。

✽ 所在地:若林区船丁64-9,主祭神:大山咋神,例祭:5月19日

144 古城神社 Furujiro jinja

2007.04.07

行人塚という小塚の上に建つ神社と伝わる。社殿は戦後の建立。かつて河原町は広瀬川の氾濫原で,洪水はこの付近から七郷,深沼を経て海に流れたという。 ある修験者(遠行聖人と伝えられる)が人柱となり,以後水害は起きなくなったことに住民が感謝してその場所に小塚を祀ったのが行人塚と云われている。

✽ 所在地:若林区河原町2丁目7-10,主祭神:天照皇大神,例祭:4月29日

今は一見かつて小塚があったとは思えませんが,「行人塚」はこの付近の地名やすぐ東の踏切の名称にもなっています。

平成27年(2015)4月12日再訪

鳥居が塗り直され,社殿の扉も取り替えられています。きちんと管理されている様子です。ただ鳥居の扁額はあまりにも大事にされすぎかも…ですね。 古峯碑後ろの樹木がなくなっています。

145 旅立稲荷神社 Tabidachi inarijinja

2007.04.07

永禄年間(1558~69)京都伏見稲荷の分霊を勧請し創建。伊達政宗が初参勤の際に偶然見掛け,道中の安全を祈願したという。 政宗公は無事帰国後,その加護に感謝して「旅立明神」の名を贈り,笠と杖を奉納したと伝わる。以後,藩主代々江戸上下の際の道中の安全を祈願した。 現在も旅行安全,交通安全の守護神として有名。明治3年(1870)保食(うけもち)神社と改称。 明治43年(1910)7月七郷村村社。南小泉鎮守の「保食神社」ほか三輪神社,曽利町神社,雷神社(蒲町),浪分神社を合祀している。

創建年次は宮城郡史から出典。宮城県神社庁HPでは永保年間(1081~83)。他にもHPでは,保食神社改称が明治4年9月,更に旅立稲荷神社に改称が昭和34年9月とされています。

✽ 所在地:若林区若林2丁目1-3,主祭神:保食神,例祭:4月29日

交通量の多い県道に面して赤い鳥居が堂々とそびえる。当然,政宗公が偶然見つけた鳥居とは違うでしょうが,出発の時に見かければ思わず参拝して行きたくなるような佇まいです。

参道にある鳥居。扁額は「保食(うけもち)神社」となっています。かつて南小泉の少林(わかばやし)神社も 「保食神社」でしたが,明治になってここに移転合祀されました。保食神は穀物の神で稲荷神社の祭神ということでこの名となったようですが,今はやはり「旅立稲荷」で通っています。

旅立稲荷神社社殿。向かって左の境内社の浅間神社は,天正年間に当地に遷座されました。

平成27年(2015)4月12日再訪

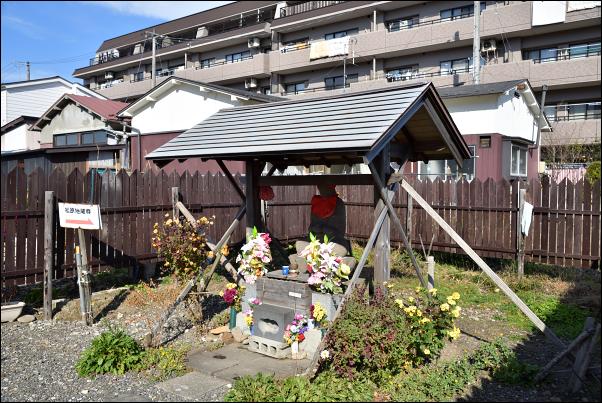

146 松原地蔵 Matsubara jizo

2007.04.07

お地蔵様の由緒等は不明。宝暦5年(1755)大飢饉の際,ここで粥を施したという。 それでも多くの餓死者を出し,亡くなった人たちの墓石が地蔵の後ろに集められている。

✽ 所在地:若林区若林2丁目7

餓死者の供養に建立されたお地蔵様でしょうか。県道から入ります。途中から案内板があります。

平成29年(2017)11月26日再訪 ✽ 所在地:若林区若林2丁目5

以前,当地はゼライスの工場跡地でしたが,今は復興公営住宅(市営住宅)と大型商業店舗が並んだ明るい場所になりました。

かつての地蔵立地場所は今の場所から南側の道路を挟んだ集会所の辺りだったと思いますが,復興公営住宅建設に伴って少し移動したようです。訪ねるのにもう迷うことはないでしょう。佇まいは以前のままですが,道路に面した場所に出て何か勝手が違うような感じです。後ろにあった墓石は今はありません。

147 松月山桃源院 Togenin

147 松月山桃源院 Togenin

2007.04.07

黄檗宗。安永3年(1774)7代藩主伊達重村夫人,観心院惇姫が宝暦飢饉の餓死者供養に発願して開山。 天保飢饉の際の叢(くさむら)塚は光寿院(連坊),大法寺(北山)とともに仙台の三叢塚といわれる。 観心院が始めたと伝えられる灯籠流しは現在も毎年8月20日に行われ,夏の風物詩となっている。

✽ 所在地:若林区河原町2丁目14-10,本尊:釈迦如来

山門は竜宮門。異彩を放っています。白が眩しい。

平成27年(2015)4月12日再訪

竜宮門の桃源院。相変わらずの存在感です。今回は叢塚発見。入口入ってすぐの右側です。字体等は同じのようですが,新しい石で造りなおしたようです。