西多賀

西多賀の呼称は明治22年(1889)の町村制施行に伴い大野田,富沢,富田,鈎取,山田の5村により発足した西多賀村による。 村名は富沢の古社多賀神社に因んだ命名といわれ,同時に現在は名取市閑上となっている名取多賀神社周辺は東多賀村となった。この地にはかつての東街道が通り,富田富沢の名が示すように豊かな土地として古くから開けたところである。

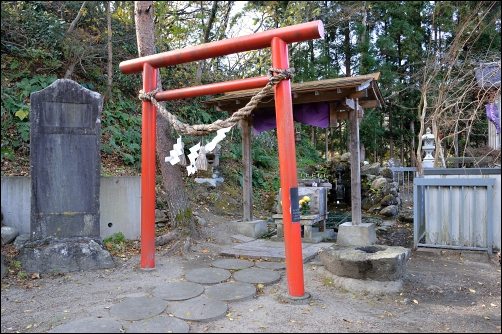

231 深山神社 Shinzan jinja

2007.09.09

✽ 所在地:太白区土手内1丁目3,主祭神:大山祗神

明治45年(1912)太白区郡山の諏訪神社に合祀されています。おそらくは合祀されて以降も地域に根ざし続けているのでしょう。境内参道脇に地元の会館があります。入口付近にも石仏が集められています。

232 多賀神社 Taga jinja

232 多賀神社 Taga jinja

2007.09.09

延喜式神名帳陸奥百座の一つで市内唯一。第12代景行天皇40年(111)日本武尊が東夷追討の際,現滋賀県多賀町の多賀大社の分霊を勧請。その後,第21代雄略天皇2年(457)から祭式が行われた。 鎮守府将軍源義家が征東の際に参拝し武運長久を祈ったとも伝わる。藩政時代,伊達家の尊崇厚く,安永4年(1775)7代藩主重村が社殿を造営した。明治5年(1872)富沢村の村社に列し,同22年(1889)西多賀村成立に伴い同村社となる。同42年(1909)大野田の春日神社と寶(宝)龍社を合祀。大正2年(1913)に焼失し,翌年に再建された。(境内説明板より抜粋要約)

✽ 所在地:太白区富沢3丁目15-1,主祭神:伊弉諾尊,例祭:5月1日

★延喜式神名帳

延喜5年(905)醍醐天皇の命により編纂を始め,延長5年(927)完成した格式(律令の施行細則)「延喜式」は全50巻,約3300条からなる。

巻1~10が神祇官関係で,そのうち巻9・10が神名帳。「延喜式神名帳」と呼ばれ,当時朝廷から重要視された神社の国郡別一覧が格と共に記されている。この記載神社が所謂「式内社」で当時から由緒ある神社として知られていた。全国で2861社3132座,陸奥国では100座の式内社がある。

拝殿は昭和4年(1929)八木久兵衛氏により新築寄進。本殿は大正3年(1914)再建という。

境内には北側と東側から堀を渡る太鼓橋を経て入ります。鼓橋を渡った境内広場が下段。上段に社殿があります。階段上右のシラカシは樹齢300年の市保存樹木。多賀神社ご神木の柏だと思います。

勧請からまもなく1900年。仙台で一番古い神社ですが,俗に「お多賀さん」と呼ばれ,延命の神様として地域に親しまれている様子には, 歴史というよりもそれを超越する生命力を感じました。人の営みってすごいですね。

233 富沢三丁目小社 Tomizawa3 shosha

2007.09.09

富沢三丁目中公園という小さな公園内にありました。このような小社を発見するのも散歩の楽しみですね。どのような由緒があるのでしょうか。

✽ 所在地:太白区富沢3丁目20-54

234 富蔵山金昌寺 Kinshoji

234 富蔵山金昌寺 Kinshoji

2007.09.09

曹洞宗。天正3年(1575)福島県宇多郡金龍院の末寺として開山。金龍院が江戸期に廃寺となった後は宗禅寺の末寺となる。江戸末期に火災により焼失。明治初期に仮本堂,昭和42年(1967)本堂再建。昭和51年(1976)再び火災で全焼するも,翌年現本堂が再建されている。

✽ 所在地:太白区富田字上野中108,本尊:釈迦如来

この辺りの寺社には仙台開府前の創建が多い。やはりかつての東街道によって早くから拓けていたからなのでしょう。

235 八坂神社 Yasaka jinja

2007.09.09

天文3年(1534)6月この地方に疫病が流行したさい,京都八坂神社に参拝し,その分霊を祀った。明治5年4月村社に列す。

✽ 所在地:太白区富田字上野中4,主祭神:素盞鳴尊,例祭:4月29日

順に拝殿,本殿と神輿倉,末社群。残念ながら末社は何をお祀りしているのかわかりません。

素戔嗚尊を主祭神とする八坂神社では,素戔嗚尊が高天原を追われた時にキュウリ畑に身を隠して助かった伝説のために, かつての氏子はキュウリを栽培も食しもしなかったそうです。

236 柏葉山成就院 Jojuin

236 柏葉山成就院 Jojuin

2007.09.09

曹洞宗。天正4年(1576)開山で宗禅寺の末寺。

✽ 所在地:太白区富田字八幡西6,本尊:薬師如来

このお寺も1500年代の創建。金昌寺とは1年違いです。 八坂神社も早いし,やはりこの辺りの古さ(いい意味で)を感じますね。

237 山田八幡神社 Yamada hachimanjinja

2007.09.09

由緒等わかりません。鳥居脇の小堂には如意輪観音浮彫りの石仏が鎮座しています。門前の道路は拡幅整備中で,近い将来は歩道付きの立派な道路になりそうです。

✽ 所在地:太白区山田新田堀下南,主祭神:応神天皇(推測)

238 羽黒神社(山田上ノ台) Haguro jinja

2007.09.09

ここより西,羽黒台の羽黒神社の仮宮として建立されたといいますが,勧請年月等わかりません。 ここから東は富田に続く広い平野,西は遠く奥羽山脈に連なる台地。 山田はその名のとおり両者の中間に位置します。この羽黒神社の参道はそんな地形に沿った急な階段になっています。 一昨日の台風で倒れた竹が階段を遮っていました。それにしても今日は天気が良すぎて暑い。急階段は辛い。

✽ 所在地:太白区山田上ノ台町22

239 太子堂 Taishido

2007.09.09

正保4年(1644)島貫次左衛門により再建されたものといわれ,聖徳太子像を祀る。境内には東街道から坪沼方面へ抜ける菅生道の道標が残っている。

✽ 所在地:太白区鈎取本町1丁目15,本尊:聖徳太子像

240 実相山耕田寺 Kodenji

2007.09.09

曹洞宗。本尊は地蔵菩薩。天和元年(1681)開山。輪王寺の末寺。

✽ 所在地:太白区鈎取本町1丁目17-63,本尊:地蔵菩薩

享保年間からこの地にあるといわれる延命地蔵尊。「雨晴らし地蔵」と呼ばれ,屋根ふき等の時に晴天を願えば叶うといいます。

聖観音は当寺の無縁塔です。当寺の復興に尽くした千葉三二郎氏が昭和51年に建立しました。成就院の観音像と同じ年ですね。

241 医王山鉤取寺 Koshuji

2007.09.09

曹洞宗。輪王寺の末寺。承和2年(834)現在の国立療養所西多賀病院近くに創建。朱塗りの堂でその地名「御堂平紅堂」の由来になったという。 その後荒廃したが寛永13年(1636)輪王寺第13世角外麟如和尚が再建。昭和20年仙台空襲で焼失し,現在地に移転再建された。 仙台七福神のうちの福禄寿が祀られている。

✽ 所在地:太白区鈎取本町4丁目1-31,本尊:薬師如来

この付近で最も歴史あるお寺。鈎取にあって鉤取ですが,これも伝統でしょうか。一方で,境内は全てが新しい伽藍に生まれかわったばかりのようです。八角堂の鈴が僅かな風で鳴っていたのが印象的でした。

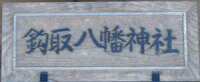

242 鈎取八幡神社 Kagitori hachimanjinja

2007.09.09

治暦元年(1065)8月源頼義奥州征伐の際の勧請。文政9年(1826)本殿造営。伊達家の家臣,高橋左門守代々の氏神を鈎取村が鎮守とした。明治5年(1872)4月村社。大正7年(1918)本殿修復。宮城県沖地震で被災し平成2年(1990)11月現在地に移築遷座した。

✽ 所在地:太白区鈎取1丁目10-35,主祭神:応神天皇,例祭:5月3日

源頼義奥州征伐というと前九年の役,天喜年間(1053~58)ですが,創建年次は微妙です。源頼義は仙台にも多くの神社を勧請しています。

243 東原神社 Higashihara jinja

2007.09.09

昭和37年創建。戸兵衛明神。ここ東原に縁の鹿股戸兵衛を祀る。政宗,忠宗に隠密として仕えた鹿股戸兵衛は,忠宗の狩猟に同行した際,それまでの功に報いて鈎取東部一帯の荒野を賜り,以降,当地の開発が始まったという。(1995西多賀探訪記第4号)

✽ 所在地:太白区西多賀4丁目15-15,主祭神:鹿股戸兵衛

扁額は見えにくいのですが,「押靡両社大明神・戸兵衛大明神」とあるようにも…。特に2文字目が不詳。読み方もわかりません。

綺麗に掃き清められた境内の様子で地元の人達に大切にされているのが感じられます。 大正8年から昭和2年までの仙台市長 鹿又武三郎は戸兵衛直系の子孫だそうです。由緒情報は全て当HP読者情報です。ありがとうございます。

406 薬師堂 Yakushido

2010.11.07

由緒等わかりません。さして広くはなく奥行きもない境内ですが,石仏が多数,整然と並んでいます。よく手入れもされているようでした

✽ 所在地:太白区富沢寺域4

407 春日神社 Kasuga jinja

2010.11.07

古老の口碑により創建は永正2年(1505)中,京より来られし藤原重保が春日大社を尊崇せられ勧請すと伝う。主祭神は天児屋命。 明治5年(1872)4月村社に列す。明治42年(1909)11月1日多賀神社に合祀。 旧社殿は西北約150mの地に有りしも仙台市の土地区画整理事業により現在地に移築す。 平成17年(2005)5月。(境内由緒碑)

✽ 所在地:太白区大野田宮,主祭神:天児屋命

天児屋根命(あまのこやねのみこと)は藤原氏の祖先神で天照大神に仕えた祝詞の神です。

広い境内ですが,まだ移転して間もない様子で周囲の樹木が育つのが楽しみです。

408 寶龍社 Horyusha

2010.11.07

多賀神社の項より,明治42年(1909)11月に多賀神社に合祀されたこと,祭神は「高おかみの神」であること以外わかりません。 「高おかみの神」は貴船神社の祭神で山の上にいて雷を操る水の神様。雨乞いや長雨を止める祈祷の対象です。ひらがなの部分の漢字は雨冠に龍(shift-JISにはありません)。 感じが出ます(漢字だもの…当たり前です)。今,境内は東大野田公会堂敷地になっています。

✽ 所在地:太白区東大野田4-23

425 羽黒神社(羽黒台) Haguro jinja

2014.11.23

往古より山田村旗立山山頂に鎮座していたと云う。和銅3年(710)焼失の後,天喜4年(1056)源頼義が再建。治暦3年(1067)再び火災に遭うも,その後再建。 山田総鎮守羽黒権現社と称し,明治から現社号。明治5年(1872)4月山田村村社。同22年(1889)西多賀村成立に伴い同村社。

旱魃雨乞に霊験著しく,俗に「濡れ羽黒」と称された。昭和41年(1966)羽黒台団地開発造成に際して旧宮農短大正門向いの高台付近から現在地に遷祀した。 また,現境内地に出石瀧不動尊がある。遷座前の羽黒神社参道途中にあった別当羽黒寺の本尊であった不動明王である。

かつては不動の滝と呼ばれる滝の奥に祀られていたものと云う。団地造成で不動の滝はなくなり,昭和58年(1983)当地に祀られた。

(太白の散歩手帖,宮城県神社庁HP,太白区HPディスカバーたいはく より)

✽ 所在地:太白区山田羽黒台1-21,主祭神:宇迦之御魂神,例祭:5月1日

覆屋は比較的新しそう。境内全体が非常にシンプルで整然とした感じです。綺麗です。

社殿向かって左側に並ぶ石碑群の一番右に羽黒山碑があります。安永4年(1775)建立。7代藩主重村公が臣下の嶋原磐瀬に命じて書かせた碑文が刻まれています。当社の由緒等が書かれているようです。

和銅の火災から再建まで346年。そこから安永の羽黒山碑まで719年。とにかく時間スケールが長いです。